さて、記念すべき第1回目は「ターミネーター2」に関するお話です。本作は僕の中で最重要作品に位置付けられ、非常に思い入れがある作品です。

ターミネーター2は1991年公開、監督はジェームズ・キャメロンです。本作についてさらに詳しく知りたいという方はWikipediaをご覧ください。

ここから先は、お時間に余裕のある方のみ、お読みください。物語は僕が5歳だった1999年1月頃のことです。

とかく僕の親父という人は、いつだって金の心配をする人であった。

昭和23年、団塊の世代に生まれた親父は、多くの同級たちと同じく、中学卒業と同時に就職した。そこはウレタンの製造と加工を行う町工場で、親父は指定された大きさに、ウレタンを裁断し続ける仕事をしていた。使用する機器のせいなのか、とにかく工員特有の黒い汚れが、親父の太く引き締まった指先をいつも染めていた。親父は真面目に仕事をする男であった。しかしついに出世しなかった。それが本人の意思によるものなのか、あるいはただ真面目なだけで、出世するに値しなかったのか、僕にはわからない。いずれにせよ、事実としてそうだったのだから仕方ない。

親父は30歳で結婚し、子宝にも恵まれたが、その代償として、次第に安い賃金だけでは立ち行かなくなってきた。そうして僕が生まれる頃には、すでに慢性的な貧乏に悩まされていた。

端的に言えば、親父のこの境遇が、反射的に金を意識させる心理を作り上げたといえる。

僕も親父の子である以上、必然的に、親父と同じ貧乏の味を舐めることになった。もっともその味は、生まれた時から僕の舌に根をおろしていたので、いわゆる苦しいだとか辛いだとか、そういう感覚はまるで無かった。蛇口をひねれば水が出るのと同じくらい、貧乏は、そこにあるのが当たり前だった。

僕は子供の頃、退屈になるとよく砂利道に落ちている石の数を数えた。あるいは、そのへんをはしる野良猫を追いかけたら、一体どこまで行けるのかを試してみたりして時間を潰していた。金が無い分、僕はこうした動物的な本能をもってして、日常をやり過ごし、それでいて精神的にも平気でいた。

ところがある日を境に、僕自身の、人間としての成長が、本能に理性を与えた。つまり、ただ石を数えるだけでは、ただ猫を追いかけるだけでは、どうにも退屈を紛らわすことができなくなってきた。それどころか、逆にこのような行動を通じて、自ら退屈に拍車をかけているような気がしてきた。

僕はこの問題に対し、何かしら対策を講じなければならない必要性に迫られた。とはいえ、当時はまだ子供であり、出来ることも限られていた。知恵を絞ったところでたかが知れている。一向に良いアイディアが思い浮かばないまま、僕は相変わらず、石だの猫だのを相手にうだうだやっていて、無常にも時間ばかりが過ぎていった。

転機となったのは、僕が5歳の時だった。

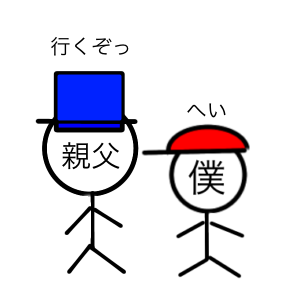

その頃、家の中によく鼠が現れた。築年数の古い木造家屋だったので、いつかは出るだろうと思っていたが、実際目の当たりにすると恐ろしいものである。どこかに穴でもあいてるに違いないと予測した僕は、びくびくしながら、隙間という隙間に目を凝らした。その様子を近くで見ていた親父は、まぁ怖がっていてもしょうがない、時期いなくなるさ、と根拠のない説を平然と口にする。駆除業者を呼ぶなどの方針を立てないのは、ひとえに金がないためであるが、こういう場合、妙に楽観的な態度を取るのが親父である。害獣の不安が解消されないことを悟った僕は、しばらくのあいだ、ぶつぶつ文句を言った。そんな僕に見かねて、じゃあここは一つ、エンターテイメントにでも行こうか、と親父が提案してきた。どういう意味かさっぱりわからないが、ちょうどいい退屈しのぎになるかもしれないと思って、僕は親父に着いて行くことにした。

親父のいうエンターテイメントの正体は、自宅から30分ほど歩いた場所にあった。看板にはTSUTAYAと書いてある。何が行われる場所なのか知らない僕は、入店してすぐ、店内の棚にびっしり並べられた大量のビデオに驚かされた。周囲に見とれる僕をよそに、親父は一人でずんずん行ってしまう。

アダルトコーナーの手前まで来て、親父は振り向き、親と一緒なら大丈夫だから、と言って仕切りのカーテンを押しのけ、中に入ってしまう。何が大丈夫なのか理解できないまま、しかしここは親父に従うほかないのだ、僕もカーテンの向こう側へ飛び込んだ。中に入ると、先ほどまでとは明らかに違う趣向のビデオが、僕の視界を一気に占領した。どうしてみんな裸なのだろうか。しかも、どのビデオも女しか映っていないのだ。これが親父のいうエンターテイメントというやつなのか。何がどうエンターテイメントなのか理解に苦しむが、たしかに、なんだか全身がソワソワしてきた。別に痛いものでもないのだし、しばらくここにいても良いか、と僕は思いはじめた。

ロの字型に区画されたその場所を、親父は時計の短針のような速度で歩きながら、パッケージを裸で彩る、物欲しそうな眼差しの女を食い入るように見ている。親父も僕と同じ人間だから、きっとソワソワしているに違いない。実際、こんなに真剣な横顔を覗かせる親父を僕は初めて見た。大人にならなければわからない何かが影響しているのだろう。

しばらくの間、僕と親父はそこにいた。けれども親父は、ビデオを手に取るだけで、それ以上は何もしなかった。体感的に1時間は経っただろうか。いい加減、僕も飽きてきた。頃合いを見て親父を促し、そうだな、と名残惜しそうに踵を返した親父の後に続いて、現実世界へ舞い戻る。すると偶然、店員からレジでビデオを受け取る客の姿を僕は見つけた。すぐに親父の袖口を引っ張る。

「ねぇ、あれってもしかして、ビデオ貰えるんじゃない?」

「貰うんじゃなくて、借りるんだよ」

「借りられるの?」

親父の頬が、わずかに震えたのを僕は見逃さなかった。余計な事を言ってしまった、そんな感じだった。親父はバツが悪そうに頭を掻きながら、仕事は適切な時期に始めて、娯楽は適切な時期に止めるのが、とても肝心だって言うし、ビデオを借りるには金が必要でね、今日はあいにく持ち合わせがないんだよ、それにお母さんだって、夕飯の支度をして待ってるんだろうから、せっかく作った味噌汁が冷めるとまずい、と一方的に話を打ち切ってしまう。腑に落ちない部分は多々あるものの、ここで反論したって仕方ない、どうせ物事は覆らないだろうから、親父の言うとおり引き下がることにした。ただし念のため親父に、今度ココに来た時はビデオを借りるようきっちり約束を取り付けておいた。了解と言った親父の顔も、いつの間にか上機嫌に戻っていた。家に着くと、味噌が無いので味噌汁は作れない、と母が言った。親父は知らぬ素振りで、煙草を吹かしていた。

その後、親父からTSUTAYAに誘われることはついに無かった。僕がレンタルを匂わせた時の、親父の顔に差したあの影が、僕を誘う気にさせない、最たる要因であるかのように思えてならなかった。だから親父が、突然僕にビデオを突きつけてきた時は驚いた。

「借りてきたの?」

「違う。たまたまテレビでやっていたから、録画しておいたんだ」

渡されたビデオの背表紙は、以前まで書かれていた文字を無理矢理消したうえに、先の潰れた鉛筆で殴り書きしたような文字で、黒く汚されていた。判然とせず、なんと書いてあるか読めない。しかし重要なのは、そこではなかった。僕はすぐにデッキの中へビデオを突っ込んだ。

「ターミネーター2だよ」

隣で親父が教えてくれた。

「ターミネーター2?」

「そう、映画だよ」

「映画……」

僕は親父の言葉を繰り返すだけで、他に何も言わなかった。いや正確には、オープニングシーンの時点で心を奪われて、僕は何も言えなかったのである。それは荒廃した未来の世界で繰り広げられる、人間と機械との戦争を描いたシーンだった。

衝撃、というのは、つまりこういう事を言うのかもしれない。フィクションという概念を知らない僕は、あまりに生々しくリアルなその映像に度肝を抜かれた。人間の姿をした、ターミネーターなる機械が、この世に本当に実在するのではないか、そんな錯覚さえ起こした。とりわけ液体金属で形成された敵のターミネーター、T1000には恐怖すら覚えた。

エンディングを迎えた瞬間、それまでの退屈な日々が、明るく照らされた陽の光の中へ、すっと溶けていくような感覚に満たされた。

これだ、と僕は確信したのである。映画だ、映画があれば、何もかも解決するはずだ。映画が僕の新しい遊び相手になってくれるのだ。そう考えると、僕は嬉しくてたまらなかった。

それからもう数えきれないくらい、僕はターミネーター2を観た。けれど僕は、いくら制止されようと、巻き戻しと再生を繰り返して、ジョン・コナーが未来を変えていく様を、何度もこの眼に焼き付けた。

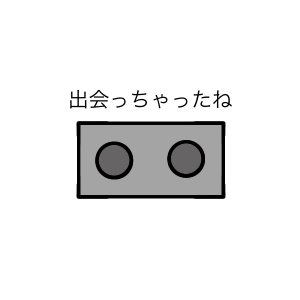

改めて説明するまでもなく、これが僕の映画における原体験である。初めて観た映画が、この良質で優れた作品であったことは、非常に幸運なことだったと思う。あの日、親父がTSUTAYAでレンタルを渋らなければ、このような素晴らしい出会いは無かったと思うと、親父には感謝せねばなるまい。それからターミネーター2が無ければ、その後の僕の人生は、全く別の軌跡を辿ったに違いない。

先日、家電量販店の4Kテレビでターミネーター2が流れていた。僕は一緒にいた息子を引き留めた。ちょうどサラ・コナーが警察病院を脱出するシーンだった。息子は口をあんぐり開けたひどく間抜けな顔で、T1000が鉄格子をすり抜けるあの有名なシーンに釘付けになっていた。僕は思わず笑った。そうだ、あの日、僕も息子と同じ顔をして、このシーンを観ていたんだろうな。いま息子が何を感じているのか、僕にはわからないが、けれどこの作品は、遠い昔、お前の親父がそのまた親父に教えられた作品であることを思うと、単なる懐かしさとは似て非なる感情が、胸に迫ってくるのである。

僕の映画の原体験はターミネータ―2である

僕が映画で初めて笑った作品はマスクである