さて、第6回目は「ハムナプトラ/失われた砂漠の都」に関するお話です。特に子供の頃はこの手のアドベンチャー的な作品がすごく面白く感じるものですよね。

「ハムナプトラ/失われた砂漠の都」は1999年に公開され、本作の主演は第95回アカデミー賞の主演男優賞に輝いたブレンダン・フレイザーです。本作についてさらに詳しく知りたいという方は、Wikipediaをご覧ください。

ここから先はお時間に余裕のある方のみお読みください。物語は僕が6歳だった、1999年9月頃のことです。

僕は母に連れられて、近所のスーパーへ買い物に出ることになった。

僕がカートを押しながら、まずはゆっくり野菜コーナーを進んでいく。限られた所持金を有効に使うためにも、きっちり品定めをしたい母であるが、いかんせんこの時間が長い。五分経っても十分経っても野菜コーナーから抜け出せずにいる。さすがに僕も嫌気がさして、母にカートを譲ってあっちにいるからと言い残し、どうせ買ってもらえないと知りながらも、僕はお菓子コーナーへ向かった。

お菓子コーナーでは僕と同年代と思しき数名が各々商品を手に取って、あれを買ってくれこれを買ってくれと好き勝手ぬかしていた。全く強情な奴らだ。しかもその要求が親どもに結構な確率で通ってしまう。腑抜けた親だからわがままな子が出来上がるのだ。

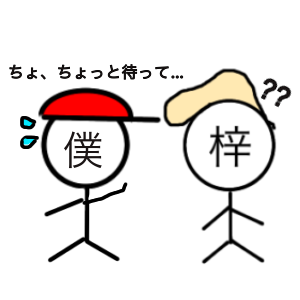

そのうち、ある男の子が僕のことをなぜか執拗に見つめてきた。つい僕も気になって、彼のことをじっと見てやる……なんだか、どこかで見たことがあるような顔である。しかし肝心の記憶をうまく手繰り寄せられない。すると、彼は急に僕との距離を詰めてきて、もしかして、一緒にアスレチックで遊んだ……と言いだした。

僕はハッとする。まさか、そんな奇跡があるだろうか。だが目の前に立っているのは、たしかに一週間前、レジャーランドのアスレチックで一緒に遊んだ梓くんで間違いなかった。

ノストラダムスの大予言によれば、人類は一九九九年七月に滅亡するはずだった。それがものの見事に外れて、いまや九月の中旬に差しかかろうとしている。世間はすっかり予言のことなど忘れ、呑気な日々を送っていた。しかし僕一人だけは、人類滅亡の可能性がいまもまだ残されているのではないか、そんな風に考えていた。というのも、ある夜に突然親父が、今度お前をレジャーランドに連れて行ってやる、と言い出したのだ。金に関しては極度の倹約を強いる親父の口から、まさかそんな提案があるとは想像もしていなかった。親父の発言が本当なら、ついに親父の気が狂ったか、もしくはいよいよ人類滅亡へのカウントダウンが始まったか、そのどちらかしか有り得ないと思った。

しかしながら、レジャーランドに連れて行くと言われて断る理由はない。なので、予定はいつなんだ、と尋ねたところ来週の土曜日だと返ってきた。疑心暗鬼の僕は、親父がいなくなったタイミングを見計らい、それとなく母に尋ねてみた。

「嘘じゃないわよ、本当に連れて行ってくれるって言ってた」

まさかとは思ったが、どうやら親父は本気のようである。

「信じられないな……お母さんも一緒に来るんでしょ?」

「今回は、お父さんと二人だけ」

「なんで?」

「私は行けないわ、二人しか中に入れないみたいだし……まぁ楽しんで来なさいよ、なかなか行けるところじゃないんだから」

僕は急に緊張しはじめる。僕は今までレジャーランドという場所に足を踏み入れたことがない。一体どんなところなのか、頭の中でいろいろ想像を巡らせるうちに、僕は段々寝不足になった。前日にあたる金曜日には、明日は朝早いからちゃんと準備しておけという親父の声かけに僕の興奮はピークに達して、その日はついに一睡もできぬまま、ついにレジャーランド当日を迎えてしまったのである。

早朝七時に僕は親父と家を出た。親父曰く、家からレジャーランドまでは徒歩一時間ほどかかるらしい。自家用車を持たない我が家にとっては、徒歩移動は決して珍しいことではない。ただ一時間もかかるのなら、せめてバス移動くらいはしたいものだが、歩いて行けるのにわざわざ金を払うなんて馬鹿らしいと親父が言うので、しぶしぶ従うことになった。

目的地にはきっちり一時間で着いた。残暑の影響で朝から気温も高く、持たされた水筒の水もすでに半分まで減っている。それでも僕はずんずん前を進む親父の後を追って、ついに入場ゲート前までやってきた。親父は財布から縦長の用紙を取り出して受付に渡した。

「どうぞお通りください」

特段これ以上のやりとりもなく、受付は僕らをゲートの向こう側へと通す。

「さっき何を渡したの?」

僕は親父に尋ねた。

「何って、入場チケットだろ」

「いつ買ったのさ」

「会社の暑気払いでやったビンゴゲームで当たったペアチケットだ。なに、こんなものをわざわざ買う馬鹿はいないよ」

なるほど、親父がレジャーランドに行こうなどと言った訳がようやくわかった。やはり、いかなる場合であっても金がかからぬ方角へと進路を取るという親父の行動原理に揺らぎはなかったのだ。しかしこの原理には、しばしば問題がつきまとうものである。

レジャーランドには、ジェットコースターやフリーフォール型の絶叫アトラクションが一通り揃っていたが、どれも身長制限に引っかかって乗れない。そこで僕はスカイサイクルと呼ばれる、高所に引かれたレール上を二人乗りの台車でこぎ進むアトラクションに目をつけた。スカイサイクルは大人同伴であれば乗車可能だったからだ。親父もこれを理解し、僕らは待列に並んだ。

土曜日とあってか、周囲は家族連れが多い。売店で買ったと思われるフライドポテトやフランクフルトを貪る彼らに前後を挟まれながら、二十分ほど待ったところでようやく係員に声をかけられた。

「二名様ですね、チケットは六枚になります」

「チケット?」

僕は思わず声をあげる。すぐに親父は僕の前に踊り出て、係員に問い詰める。

「チケットとは何でしょうか」

「乗り物に乗るためのチケットですよ。それともお客さん、乗り物乗り放題の、こういう丸いシールのフリーパスとか持ってたりしないですもんね」

「もちろん、買ってませんから」

「そうなるとチケットが必要なんですよ。あそこ、見えますか? あそこにチケット売り場がありますから、持ってないならそこで買ってきてください」

「ちなみにおいくらなんでしょうか」

「一枚百円ですが、千円出せば十一枚ですから、一枚お得です」

「こんな自転車に乗るのに六百円もかかるってことか!」

驚愕に親父は震えている。無料だったのはあくまで入場料だけだったわけだ。そもそも、親父はアトラクションに乗車するのにも金がいることをなぜ把握していないのか。

「そういうことなら、今回は見送るとしよう」

親父は誰もいない空に向かって言うと、そそくさと列を離れてしまう。呆気に取られる係員を横目に、慌てて僕は親父についていく。スカイサイクルに乗れなかった悲しさよりも、すれ違う他の待ち人たちから漏れる失笑を全身に浴びる恥ずかしさが勝って、僕は顔を上げることができなかった。

ちゃんと探せば僕の身長でも乗車できるアトラクションはそれなりにあった。ただこれではあれに乗りたいこれに乗りたいと迂闊に言えたものじゃない。ランド内を親父とぶらぶらするだけで一日が過ぎてしまう。もはや何のために来たのか、僕自身でさえわからなくなってきた。

正午前、ちょうど腹が減ってきたので昼飯を食うことにしたが、持ち合わせの自家製おにぎり以外に食うものは無い。ほとんど飲み切ってしまった水筒の水は、立ち寄ったレストランの給水機からこっそり補充したはいいものの、やはりジュースが飲みたくて仕方ない。

レジャーランドが、こんな惨めな思いになる場所だったとは……僕と親父はあてどなく歩き続ける。ランド内に分散されたいくつかのエリアを結ぶ、モノレール型の空輸機が頭上を通るたび、乗車している人々から手を振られる。その度に僕の心は切り裂かれ、悲鳴をあげる。ここにいる人間が、全員楽しんでいると思ったら大間違いだ。今すぐ親父の袖を引き、もう帰りたいと伝えようか。しかし一方で、何もせずに帰るのはすこぶる勿体ない気もする。僕は心なしか早くなりだした足の運びで、気づけば目の前を行く親父を追い越しそうになった矢先、それまで両脇に連なっていたアトラクション群が姿を消し、急に開けた地形の場所に出た。あまりの風景の違いに、今までとは全く違うエリアに入ったのがすぐにわかった。

そこには、まるでバベルの塔のような、頂上に向かうほどすぼんでいく巨大な木製の建造物がそびえたっていた。近づくと塔の周囲は柵でかこわれ、敷地内では多くの子どもたちが歓声をあげながら縦横無尽に走り回っている。出入り口のすぐそばに『県内最大級! 木製アスレチック』と謳われた案内板。その脇には、当施設のマスコットキャラクターだろう、狐のような見た目と異様に長く立った耳が特徴の、変な動物のオブジェクトが、『入場は1人500円』と書かれたプラカードを首から下げて佇んでいる。

過去の実績を鑑みれば、五百円の壁を親父に越えてもらうのは、非常に厳しいことである。だがここを逃せば、何もせずしてレジャーランドを後にすることになる。今しかない、僕は虎の目のように鋭い眼光を親父に向け、静かな怒りにも似た声音で、

「ここで遊びたい」

「なんだって?」

「ここで、遊びたい」

ゆっくりと両手を腰に当てた親父は、いかにも気が進まなそうに、

「ひとり、五百円かぁ……」

「他のアトラクションと違って一度中に入っちゃえばずっと遊べるし、僕一人だけだったら五百円、そう五百円で済むんだから、なんとか頼むよ」

「お前、本気なんだな?」

僕は返事をしなかった。わざわざ答えなくともわかるだろう。

「よし」

親父は財布から五百円玉を出した。

「お前にその覚悟があるなら、くれてやってもいいさ」

覚悟? 覚悟とは一体なんだろうか。将来的に五百円分の帳尻合わせが発生するのだろうか。例えば、僕の食事が減らされるとか……いや、どういう帳尻合わせがあろうと、五百円などたかが知れているさ。アスレチックで遊べることを考えれば安いものだ。

僕は親父からありがたく金を頂戴して、一秒も無駄にしない心意気で、ついに、ついに係員に五百円玉を握らせ、アスレチックに入場する。たった柵一つしか違わないはずなのに、内と外では空気が違う気がした。これがレジャーランドの空気なのだ。

敷地の中心には例の塔が立っている。その他小規模のアスレチックが複数、ブランコやジャングルジムもあって、どこも多くの子どもたちが群がっている。どれも魅力的で楽しそうだが、僕の興味はやっぱりあの塔である。塔からは何本も筒状の滑り台が伸びていて、塔内部の螺旋階段を登っていけば、好きな高さから滑り落ちることができるというわけだ。もちろん僕が目指すのは、最上部の滑り台。階段を駆け上がっていくと、順番待ちで並んでいたのはたったの一人だけだった。これならすぐに滑れそうだ。前の人と間隔を開けて、いよいよ僕の番である。

……これは、凄い。角度のせいもあってか、ものすごい勢いで滑り降りた。ひといきに僕の全身は鳥肌に覆われ、寒気さえ感じるほどの感動を覚える。なんて、なんて面白いんだろうか。こうなったら時間が許す限り、滑り台を堪能しなくてはならない。急いでまた頂上まで行かなくては……その時、目の前で僕と同じ背丈の男の子が、僕のことをじっと見ていることに気がついた。彼はたしか、僕の一つ前に滑り台を降りた子である。何をそんなにじろじろ見ているのか。ひょっとして、あまりにうつつを抜かしていたせいで、僕の醜い阿保面を晒していたのかもしれない。そうだった、ここが公共の場であることをすっかり忘れていた。一応人の目を気にする必要がある。その上で、楽しむところは楽しもうじゃないか。

さて、早速二回目の降下へと向かおうか……再び螺旋階段を駆け上がり、滑り台を一気に下まで落ちてみる。やはり面白い。すると、間隔をあけずに後ろから滑り降りてきた奴がいた。危うく、僕の背中にそいつが突っ込むところだった。思わず振り向くと、なんとさっきの男の子である……コイツ、僕についてきていたのか……彼に構わずさらにもう一度、と思ったら、彼も同じ速度でついてくるじゃないか……鬱陶しい奴である。彼のことが気になって三度目の降下はスリルを感じなかった。四度目も同じような行動を取ろうとしたので、さすがに僕も牽制する。

「さっきから何だね君は」

「一緒に遊びたいなぁと思って。俺、今日は一人だから」

なぜ一人で遊べないのだろうか。なぜ誰かと一緒でなければならないのだろうか。僕には不思議でたまらない。何より、この気持ちがわからない奴にいちいち当たり障りのない断りの文句を考えなければならないのが一番面倒なのだ。

「悪いんだけど、僕はそれどころじゃ……」

「こっちにおいでよ」

有無を言わさず、彼は手招きしてくる。

これは失敗した。完全に主導権を握られてしまったじゃないか。ここから断りを入れるのは至難の業である。ひとまず彼についてゆき、アスレチックエリアの端まで来たところで、彼は柵の向こう側にいる大人に声をかけ始めた。様子からして彼のお母さんであった。何やら話し込んでいる。僕は彼をどう処理するかを考えつつ、彼とお母さんのやりとりをうかがっている。するとお母さんが近くの自動販売機に歩み寄って、ペットボトルを二本買うと、それを彼に渡した。たいそう嬉しそうな表情で彼は僕のもとへ戻ってきた。

「買ってもらったから一緒に飲もうよ」

差し出されたCCレモン。僕は急な展開に驚きつつも、つい受け取ってしまう……そうだ、遊んで欲しければ、これくらいの報酬はいただかなけりゃ割に合わない……一緒に飲もうよなどと言われなくても、貰った以上はありがたくいただきますわ。

「俺は梓ショウヘイっていうんだ。君の名前は?」

礼儀として、僕も名前を告げてやる……しかし美味すぎるぜ。渇き切った喉に微炭酸を一気に流し込むこの爽快感がたまらない。僕は豪快なゲップを一発ぶちかまし、空になったペットボトルをゴミ箱に放り込む。すっかり気分も変わった僕は、梓くんが飲み終えるのを待って、お望み通り遊んでやろうと考え始めていた。

「ごめん、ちょっと待って」

何やら訳ありなご様子で、梓くんは再びお母さんのもとへ行く。しばらくごちゃごちゃ話したあと、肩を落として戻ってきた梓くんから、

「せっかく一緒に遊べると思ったのに、もう帰らなくちゃいけなくて……」

それは残念だな……仕方ないね、また今度機会があれば遊ぼうか……梓くんを慰めながら、僕は好都合すぎる展開に興奮を隠せない。タダでジュースが飲めて、さらには一人で遊び続けることができるなんて、今日の僕にはツキがある。人生悪いことばかりではないのだ。どんなに辛いことがあっても、歯を食いしばって生きていれば、必ずどこかで報われるものだ。とぼとぼ去っていく梓くんの寂しげな背中に、多少なりとも縁があったことに感謝して、僕は弾んだ歩調でアスレチックに戻った。

違和感を感じたのはその時だった。下っ腹のあたりで、小さな虫がうごめくような、ムズムズとした感触があった。尿意だった。それ自体は別に珍しいことじゃない。ペットボトル一本分のCCレモンをがぶ飲みすれば尿意くらい催すだろう。それに考えてみれば、レジャーランドに来てから一度もトイレに行ってなかった。ちょうど良い機会である、気分をリセットする意味でも、ここいらで溜まったものを放出することにしようと僕は考えた。

ところが肝心のトイレが、見当たらない。いくら探しても、見当たらない。周囲にあるのはただアスレチックのみである。しばらく辺りをうろつくうちに、僕はある衝撃的な事実を突きつけられることになった。それは出入り口の入場側の壁に掲示された貼り紙に朱書きで、

『アスレチック内にトイレはございません。再入場も致しかねますので、事前にトイレをお済ませのうえご入場ください』

……僕は頭をフル回転させる。さて、どれくらい我慢できるだろうか。しばらく堪えられそうな気もしないでもない。しかし歩くたびに尿意が増幅される。この調子では階段をかけあがると尿意は指数関数的に増していくはずだ。滑り台などもってのほかで、左右に大きく振られるうえ、上下に揺られながら滑り落ちるわけだから……最悪の事態を想像して、僕はぞっとする。

トイレが無いというのなら、こっそり立ちションができる場所はないだろうか。しかし、どこを見渡しても死角となる場所がない。衆人監視のもとで立ちションすれば、すぐに通報されて係員につまみだされるのがオチだ。

そうこうしているうちに、早速漏れそうになり、僕はぷるぷる震えだす。まずい、このままでは本当に、出ちゃう。そうだ、ここは一旦気を紛らわすために、空でも見上げてみようかなあああ出ちゃう出ちゃう……危なかった。ちょっと腰を引いた間抜けな体勢で、目をつぶりながら、集中する。別のことを考えよう。そうだな、今日の夜ご飯はあああ出ちゃう出ちゃう。一回、一回ひざをついて、ゆっくりひざをついて、四つん這いの楽な姿勢で……やばい、たまたま手をついた場所に角張った石があったせいで、変なところに力を入れてしまっ

…………………………………………………………………………………………………………

あっ…………………………………………………………………………………………………………

き、気持ちいい…………………………………………………………。

あれから、僕は気持ちが沈んでいる。

あの日、四つん這いでおしっこを漏らした僕を取り囲むように子どもたちが群がり、こぞって嘲笑を浴びせてきた。なんという屈辱……僕は涙を流し、か細い声でお父さんお父さんと呼び続けた。周囲の子どもたちをかき分けてきた係員が、地面にできた湖を細心の注意でもって踏まぬよう、体勢を整えながら僕を立たせた。お父さんかお母さんはいるか? その問いに僕は首を縦に振ることで答えた。そのままアスレチックの外に出され、しばらくしてやってきた親父に係員が状況を説明する……どうもおしっこを漏らしちゃったみたいで……そんなこと、言われなくたって見ればわかるだろうに。わざわざ言語化した係員を僕は睨みつけたところ、横から親父が、お前トイレは行かなくて大丈夫か、と聞いてきた……説明されても状況を把握できない場合が、親父にはあるようだった。もう出ちゃったからトイレは大丈夫、と重ねて説明する僕は、もう惨めでたまらない。

「そうだったな、じゃあ家に帰るとしようか」

親父の素っ気なさも僕を傷つける要因の一つだった。そして着替えもできないまま二時間近くかけて帰宅したのだった。おかげで心身ともに疲弊していた。

一週間が経過しても未だ気分が晴れず、僕はずっと家の中でごろごろしていた。見兼ねた母は僕を叩き起こした。そうして僕は母に連れられて、近所のスーパーへ買い物に出ることになった。

僕がカートを押しながら、まずはゆっくり野菜コーナーを進んでいく。限られた所持金を有効に使うためにも、きっちり品定めをしたい母であるが、いかんせんこの時間が長い。五分経っても十分経っても野菜コーナーから抜け出せずにいる。さすがに僕も嫌気がさして、母にカートを譲ってあっちにいるからと言い残し、どうせ買ってもらえないと知りながらも、僕はお菓子コーナーへ向かった。

お菓子コーナーでは僕と同年代と思しき数名が各々商品を手に取って、あれを買ってくれこれを買ってくれと好き勝手ぬかしていた。全く強情な奴らだ。しかもその要求が親どもに結構な確率で通ってしまう。腑抜けた親だからわがままな子が出来上がるのだ。

そのうち、ある男の子が僕のことをなぜか執拗に見つめてきた。つい僕も気になって、彼のことをじっと見てやる……なんだか、どこかで見たことがあるような顔である。しかし肝心の記憶をうまく手繰り寄せられない。すると、彼は急に僕との距離を詰めてきて、もしかして、一緒にアスレチックで遊んだ……と言いだした。

僕はハッとする。まさか、そんな奇跡があるだろうか。だが目の前に立っているのは、たしかに一週間前、レジャーランドのアスレチックで一緒に遊んだ梓くんで間違いなかった。途端に嫌な記憶が思い出される。漏らした時の生暖かいあの感触。時間が経過するにつれて強くなる悪臭……あの時は、CCレモンを恵んでくれた梓くんに感謝したが、いまはそれも憎しみに変わりつつある。再会したのも何かの因縁かもしれない。ここは一発ぎゃふんと言わせてやる。

「おい君、この間はよくも……」

「こっちにおいでよ」

有無を言わさず、梓くんは手招きしてくる。その先に彼のお母さんがいて、ジャンボサイズのポテトチップスを彼は指さしながら、

「友達と一緒に食べたいからこれ買ってよ」

コイツ、この期に及んで僕と遊ぼうとしていやがる。だがその手にはもうのらない。はっきり断ろうと思って一歩前に出たところ、背後から、

「あら、梓さんじゃない、こんにちは」

声の主は僕の母だった。梓くんのお母さんもこんにちはなどと挨拶している。しばし雑談を交わしている様子を見るに、どうもお互い知り合いらしい。

「あんた、このまま梓くんのお家行って遊んできなさいよ」

突然、母が提案してきた。かたわらの梓くんは目をキラキラさせている。梓くんのお母さんもいよいよ乗り気になって、ジャンボサイズのポテトチップスを買い物カゴに放り込んでいる。僕以外のこの場にいる全員が母の提案に賛成のようだった。余計なことをしてくれたものだ。僕は何も言えぬまま、母に代わって梓くんについていく形でスーパーを後にすることになった。

驚いたことに、梓くんの家は僕の家から歩いて三十秒ほどの場所にあった。こんな近所にいながら、初めて出会ったのがアスレチックだったとは、やはり奇跡である。

梓くんは僕と違う私立の幼稚園に通っている。玄関に緑地の制服が誇らしげに掛かっていて、胸のあたりについた星形のバッジが、由緒正しい保育園であることを物語っている。果たしてこんな金持ちと、僕は仲良くできるだろうか……いや、そもそもそんなつもりはないのだ。いまだって僕が希望してここに来たわけじゃないのだし……。

「座って待ってて。いまお菓子用意するから。そうだな、ゲームでもやろうか」

案内されたリビングにある大きなソファーから約二メートル半離れた位置に据えられた大型のテレビ、そこから伸びる配線類が絡み合いながらもゲーム機器につながっている。先に梓くんのお母さんが冷たい麦茶を提供してくれ、コップが置かれたガラス板のテーブルに目をやると、隅の方に半券が二枚、ポケットの中でしばらく転がされたのだろうか、折り目が激しくついた状態で放置されていた。手に取ってみるとそれは映画館のチケットだった。端っこが破り取られているところをみると、すでに使用済みのものらしい。

「結構映画が好きでよく観るんだけど、それはかなり面白かったよ」

「ハムナプトラ?」

「まずCGが凄いんだ」

「なに? CCだって?」

「違うよ、しーじー。ABCDEFGのG、CG。CCはレモンの方だ」

梓くんとのやり取りはどうも精神衛生上よろしくない。もしも僕がおしっこを漏らしたことを彼が知っていたら、今ごろ冷やかされたに違いない。簡単にそんな予測が立つくらい、馬の合わない輩なのだが、映画が面白いという意見は聞き捨てならないものだった。

「どんな話なんだ、ハムナプトラって」

「気になるかい? ま、それよりもまずはお菓子でも食べようよ。この前と違って、今日は時間がたくさんあるんだし」

買ってきたばかりのポテトチップスをわざわざ大皿に取り出して持ってきた梓くんは、その中から二、三枚を立て続けに口へ放り込み、むしゃむしゃ食い始める。僕はその様子をしばらくうかがっていた。すると一向に食べ始めない僕を見て、梓くんはさぁさぁと促してくる。

当初、僕は梓くんの家を早々に出てしまおうと考えていた。ところが梓くんが映画好きであることと、お菓子と飲料を提供してくれたことの合わせ技により、梓くん家の滞在時間が一気に長引くことになってしまった。迷惑である反面、ちょっとは長居しても良さそうだという気もしてきた。こうなってしまうと面倒である。まんまと餌付けされた僕は、梓くんのペースに上手く乗せられかけているわけだから。だが僕も同じ過ちを二度も踏むような馬鹿じゃない。完全に相手のペースに乗せられる前に、こちらもペースを整えておく必要がある。

「聞きたいんだけど」

「なに?」

「トイレはどこにあるかな。まず先に、トイレに行っておこうと思うんだが」

ああ、と梓くんは僕をトイレまで案内してくれた。僕は礼を一つ言って扉を閉める。ひとまず、これで梓くんのペースに飲まれずに済んだ。ポテトチップスに食らいつくのも、冷たい麦茶を飲むのも、ハムナプトラの話をするのも、いや、何をするにしても、まずはトイレを済ませてからである。そうじゃなければ、楽しめるものも楽しめなくなってしまうから。

おしっこを漏らしたのはこの時が最後です

おしっこを漏らしたのはこの時が最後です