さて、第5回目は「チャイルド・プレイ」に関するお話です。現在でもホラー系の映画をあまり好んで観ない僕ですが、本作は非常に思い出深い作品です。

「チャイルド・プレイ」は1988年に公開された、チャイルド・プレイシリーズの記念すべき第一作目です。本作についてさらに詳しく知りたいという方は、Wikipediaをご覧ください。

ここから先はお時間に余裕のある方のみお読みください。物語は僕が6歳だった、1999年8月頃のことです。

僕の記憶では、以前までここは田んぼだった。それが今はすっかり造成されて、ちょうど土地を四分割する位置で交差する、約六メートル幅の道路まで敷かれ、おそらく住宅が建つのだろう、ハウスメーカーの名を記した旗が各区画に一本ずつ、雲一つない快晴のもとにはためいている。

きっとこんな広々とした土地に住もうとする輩は金持ちに違いない。僕は金持ちが嫌いである。自分の家が貧乏だから尚更である。この前は幼稚園で必要な木工用ボンドを買ってもらえなかった。おかげで隣の奴からボンドを貸してもらうときに嫌味を言われた。僕だって好きで貧乏をやってる訳じゃない。金があったらボンドくらい買うさ。それに、金があったらこんな場所をぶらぶらする必要だってないのだ。今ごろ駄菓子屋でアイスキャンディーを食っているか、もしくはよく冷えたジュースでも飲んでることだろう。

しかし、それにしたって暑すぎやしないか……激しい陽射しを容赦なく照り返す、舗装したてのアスファルト。汗も瞬時に蒸発させる煮えたった熱風。防災無線の光化学スモッグ注意報。今日は今シーズン一番の暑さになると、たしか今朝のニュースで言っていた。八月に入った途端、列島は猛烈な暑さに襲われている。熱中症には十分な注意が必要です……ニュースキャスターの言うとおり、尋常ではないこの暑さに、さすがの僕も危機感を覚え始める。ぶっ倒れる前にさっさと帰った方が良さそうだ。ところがこういう時に限って、面倒な奴がやってきた。僕が来た道を引き返そうとした時、向こうから幼稚園で同じクラスの玉置くんが歩いてきた。彼も僕と同じく一人だった。玉置くんは僕を見つけると、わずかに歩調を早めてこちらにやってきた。そうしてただでさえ細い目をいっそう細くして、僕の全身をくまなく見回した。

「君が着ている服はいっつも汚れているね」

相変わらず失礼な奴である。どういう訳か玉置くんの第一声はいつもこれである。ただ、僕の身なりを指摘するだけあって玉置くんは皺ひとつない純白なシャツを着ていた。そのシャツを、玉置くんは片手でひらひらさせながら、汗ばんだ肌に気休め程度の風を送りつつ、

「ところで、なんで君はこんなところに?」

「玉置くんこそ、なんでここに?」

僕は彼の問いには答えず、逆に聞き返してやった。玉置くんは目の前の造成地を眺めた。

「今度、ここに爺ちゃんの家が建つんだ。どこまで工事が進んだか気になってさ。父ちゃんがね、爺ちゃんにプレゼントで買ってあげた家なんだ」

なるほど、前々から気に食わない奴だと思っていたが、やはりそういうことだったのか……すると玉置くんは急に話題の矛先を変えて、

「そうだ、すぐそこに俺んちがあるから、おいでよ」

僕は反射的に、右足を一歩後退させて、拒絶の姿勢をとる。親しい仲じゃあるまいし、なにより、早く家に帰りたかった。このままでは、本当に暑さで死んでしまう。しかし、玉置くんは消極的な僕の態度を気にする素振りもなく、どしどし先に行ってしまう……困ったことに、僕の帰り道と、玉置くんの進んでいく方角が一緒なのだ。あえて遠回りするほどの気力は、いまの僕には無い。それを最初から見透かしていたかのように、玉置くんはどんどん歩き続ける……このままでは、彼の思う壺である。だが嫌な予感というやつは、大概当たってしまうものである。案の定、僕は『玉置クリーニング店』の看板が付された店の前まで、彼に同行する形になってしまった。

ここいらじゃ唯一のクリーニング屋が彼の家だったというわけだ。途端に、いろいろ合点がいく。他人の服の汚れが気になるのは、生まれ育った環境が作り上げた、彼なりの習性だったらしい。

ひとしきり、僕はクリーニング屋の外観を眺めたところで、ふと意識が別のものに引き寄せられた。店舗脇の細い通路、そのどんつきに、玄関引戸が見える。どうやらここは店舗兼住居らしい。

「今はこの店の上に爺ちゃんと婆ちゃんが住んでる。で、俺の家はこっちね」

玉置くんが次に視線を投げたのは、店舗前の通りを挟んだ真向かいにある、ぱっと見ただけでも僕の家の倍はありそうな、庭付き一軒家だった。僕はもう一度、店舗の方を振り向いて、

「お爺ちゃんが新しい家に引っ越したら、ここには誰が住むんだい?」

「しばらくは、俺の部屋になるんじゃないかなぁ。営業時間外は誰も使わないし」

随分ふざけたことをぬかすじゃないか。自分の部屋さえ持たない僕からすれば、こんな羨ましいことはない。だが改めて僕と玉置くんの間に横たわる、圧倒的な経済力の差を見せつけられると、僕は思いがけず、言葉数が少なくなっていく……ちなみに、お客さんから預かった服を洗うための作業場が、ここから少し行った所にあるんだけど……僕はいよいよ戦慄を覚えはじめる。玉置家が所有する不動産は、店舗、自宅、作業場、そして新築する祖父宅も含めると、全部で四つというわけか……僕は自分が貧乏であることを知られてはマズイと思った。それまで気にもしなかったこの服の汚れさえ、今更ながらも手で隠してしまう……数時間前、家でダラダラしてないで遊んできなさいよ、と言った母親に従い、しぶしぶ外に出たものの、宛て所を持たない僕はただひたすら歩くだけで、偶然見つけた駄菓子屋にさえ立ち寄ることもできない金の無さから、暇つぶしに普段はあまり行かないところに足を向けてみようかという気になり、そして、あの造成地にたどり着いたのだ……僕がここにいる背景を知られてしまえば、きっと玉置くんは僕を馬鹿にするに違いない。貧乏人は遊ぶのも苦労するんだな、と……。

「そうだ、明日うちに遊びに来なよ」

青ざめる僕をよそに玉置くんが言う。

「その汚い服も洗ってあげるから、持ってくればいい。同じクラスの友達ってことなら、全部タダさ」

「いや、遠慮しておくよ」

「遠慮なんかいらないって。それに、君に見せたいものがあるんだ。父ちゃんから教えてもらった映画が面白くて、ぜひ君も一緒に、と思って」

映画ねぇ……映画好きの僕にとっては非常に興味をそそる、玉置くんの提案……とは言え、おいそれと誘いに乗るわけにはいかない。長い時間を玉置くんと過ごせば、それだけ僕が貧乏であると悟られる可能性も飛躍的に高まるわけで……だが一方で、頑なに断りを入れれば、かえってその理由を追及されかねない。どうしたものだろうか……玉置くんは僕と一緒に映画を観たいと言った。映画の鑑賞中はたとえ隣に誰かがいたとしても、あれこれ喋ることは基本的にない。会話などせずただ黙っていればいい状況は、僕にとっては好都合である。隠し事は余計な一言から露呈する。じっとしていれば何も恐れることはないのだ。映画が僕と玉置くんとをつなぎとめている間だけは、一緒にいてやってもいいかもしれない……。

「わかった、明日ここに来るよ」

「よっしゃー楽しみだな、ずっと君と遊びたいと思っていたんだよ」

翌日の昼過ぎ、僕は玉置家へ向かった。それから約束通り昨日着ていた服を一式持っていく。どうして持って来なかったんだと詰問されると厄介だからだ。

玉置くんの家はとても広かった。彼の部屋は八畳ほどあり、ベッドにテレビ、それにエアコンまで完備され、とても六歳児の部屋とは思えない。更にはクローゼットの中にある外遊び用のボールやラケットに積み上げられた種々雑多なボードゲーム。どれも喉から手が出そうになるほど欲しい代物ばかりだ。しかし玉置くんの興味は全く別のものにある。それは例の面白い映画とやらがおさめられたビデオテープだった。

玉置くんは先月の七月で六歳になった。彼曰く、その際に父親からこの『チャイルド・プレイ』を見せられたらしい。作中で男の子のアンディが六歳の誕生日に殺人鬼の魂を宿した人形をプレゼントされたことにちなんで、父親が持ち出してきたようだが、それにしたってなかなか悪趣味な父親である。せっかくの誕生日に、なんだってこんなホラー映画を観せられなきゃならんのだ。だが当の本人はチャイルド・プレイに熱を上げている。作品の素晴らしさを永遠と熱弁してくる。ついにはもう一度観ようかとビデオテープを巻き戻し始める。ホラー映画に慣れていないせいか、多少苦痛を感じることはあるにせよ、繰り返し映画を観ることについては大賛成だ。最後まで映画を鑑賞するだけで過ごせれば、今日のところは僕の勝ちである。

ちょうどアンディが強制収容された病院で殺人鬼チャッキーに追い回されるシーンのところで夕方六時を迎えた。もうこんな時間か、などとわざとらしく言いながら、僕はその場に立ち上がってそろそろ帰る旨を告げた。案外、玉置くんは素直に応じた。そしてわざわざ玄関先まで見送りにきてくれた。

「君から預かった服は明日以降ならいつでも取りに来てもらって大丈夫だから」

「わかった」

僕は靴を履き終えると、そそくさとその場を後にする。これ以上会話が高じてしまうのは困る。振り返りもせず、僕は一目散に家まで走って帰った。

帰宅後、僕はすぐに母親に呼び止められた。どこか慌てた様子である。

「あんたが昨日着てた洋服、どこにやったか知ってる?」

「ああ、それなら」と言いかけ、玉置くんに服を渡したことを母親に内緒にしていたことを思い出し、僕は咄嗟に、

「洗濯機の中に入れたけど……」

「本当に入れたんでしょうね?」

「入れたよ、ちゃんと洗濯機に入れたよ」

「あんたの洋服を干した記憶がないのよね……盗まれたのかしら。じゃなきゃ、無いわけないし……あんた明日なに着るのよ」

「なにを着るって?」

「だって、いま着てる服と昨日の服の二着しか持ってないじゃない」

そうだった……夏は洗濯物がすぐに乾くから、二着ありゃ十分だろ……衣服代を抑えるために親父が強制した、最低限度の生活。当初は反対したものの、今となっては二着を交互に着続ける生活に慣れてしまった僕は、かえって所有する夏服の数をすっかり忘れてしまい、普段なら絶対に犯さない過ちを、ここにきて平然とやってのけた僕は正真正銘の馬鹿野郎に違いない。

けれど、仕方なかったのだ。こうする以外に、今の僕に出来ることはなかったはず……とは言え、今更真実を告白できる雰囲気でもない。いずれにせよ、ここは服が無いことを前提に対処していくしかないのだ。

「とりあえずさ、いま着てるこの服を洗ってくれないかな」

「洗うのは別に構わないけど、あんたずっとその服を着ることになるのよ?」

「ずっとなんてあんまりだな。せめてもう一着だけでも新しい服を買ってくれたっていいじゃないか」

「お父さんの給料日前なんだから無理よ」

たしか親父の給料日は先週だった……どうやら母親にとっての給料日前とは、給料日以外の全ての日を指すものらしい。

こうなってしまうと協議は平行線を辿ってしまう。新しい服が買えないと言うなら、もういいさ。取り急ぎ、この服を洗ってもらえさえすれば、明日にでも玉置くんに預けた服を回収しに行ける。所在不明だった服をどこで見つけてきたのか、またその時にでも適当に考えれば……とその時、僕はある重大なことに気づく。

二日続けて同じ服装は、おかしい。

誰とも会わないのであればまだしも、昨日と同じ人物、それも相手は服というものに対して異常な執着を持つあの玉置くんと、連日会うとなれば話は変わってくる。玉置くんは間違いなく、僕が着ていた服を全て記憶している。色、柄、それに汚れている箇所まで、一ミリ単位で正確に記憶している。そんな奴の前に、のこのこと同じ服を着ていけば、一体どうなるのか……君の家は新しい服を買う金もないんだね……想像しただけでも恐ろしい。それじゃあ例えば、多少の違和感は残るものの、冬服でその場を凌ぐというのはどうだろう……君のうちは夏服を買う金もないんだね……ダメだ、どう足掻いても彼に見下されてしまう。

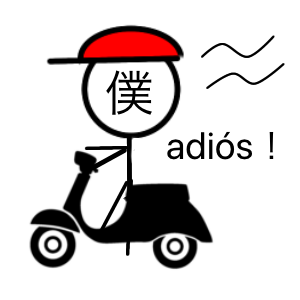

ならば、残された選択肢は一つだ。同じ服を着ていてもおかしくないのは、今日しかない。

「母ちゃん、ちょっと忘れ物したから取ってくる」

「は? 忘れ物ってなに?」

「わからない。でも忘れ物があるから、取りに行かなきゃ」

母親の訝しげな表情を背に僕は家を飛び出した。蒸し暑い夏の夜を僕は全速力で駆け抜ける。したたる汗などかまうものか、この勝負、絶対にここで終わらせなければならないのだ。

「終わってるわけないだろ」

笑いながら玉置くんはそう言い放った。僕の汗臭さとは裏腹に、今日の晩飯だろうか、デミグラスソースの良い匂いが、玄関先に立つ玉置くんの背後から漂ってくる。

「君の服は他のお客さんから預かった服と一緒のラインにのるから、早くて明日だね」

「それが僕にも色々と事情があってね、そういうことなら、今回は悪いんだけど、預けた服を一旦返してもらいたい」

「ごめん、父ちゃんが作業場まで持っていっちゃって、やっぱり明日にならないと」

……明日、明日じゃ困るんだ、明日だと、今日と同じ服を着てこなきゃいけないんだ!

「そんなことよりさ、また一緒に映画観ようよ。父ちゃんが、チャイルド・プレイ2のビデオを借りてきてくれるって言ってるから」

朝陽がこんなに目に沁みるものだとは知らなかった。普段は太陽が真上に近い位置に昇るまで寝ているから、起きがけに見る陽の光は、ただ眩しいだけの光線にすぎなかった。それが午前五時過ぎでは光の具合が全然違う。いつも見ているものよりも、ずっと柔らかかった。しかし、今日がこんなに来てほしくなかった僕の憂鬱を癒やしてくれるほど、優しい光でもなかった。それどころか、時間の経過に伴い強くなる日光が、今日の訪れをますます感じさせた。本当に、逃げる以外に手立てはないのだろうか、僕は未だに考え続けて、結局眠れず、朝を迎えるはめになってしまった。

時間が経つのは早いものである。気づけばもう正午前になっていた。予定通り、僕は昨日と同じ服を身にまとう。洗い立ての匂いだけはいっちょまえで、それ以外は醜いだけの服。最後まで適切な方針をたてられぬまま、玉置くんに指定された時刻まで、残り一時間を切った。そろそろ、家を出ないと間に合わない。出がけに、不安で肩を落とす僕を母親が呼び止める。

「もう一回あんたの服探してみるけど、見つからないなら、嫌だけど警察に……」

「いやいや、大丈夫、見つかるからちょっとだけ待っててくれ」

慌ててそう言ってしまった僕は、いよいよ玉置くんから服を回収しなければならなくなったわけだ。回収できなければ、警察がここにやって来る。

家を出た途端、むせ返りそうな熱気に襲われた。昨日までと何も変わらぬ八月の暑さ。このまま引き返したい気持ちと行かなければならない気持ちが混ざり合う複雑な感情。玉置くんの家に近づくにつれ、だんだん吐き気が酷くなっていく。今日はどんなことを言われ、どの程度傷を負うことになるのだろうか。あるいは何事もなく終えることができるだろうか。どっちにしたって、何気ない一言で貧乏人の心は切り裂かれることを自覚していない奴を相手にするのは疲れる。

いよいよ、玉置くんの家の前までやってきた。改めて目の前にすると、とても大きな家だと思う。もしくは、あまりに塞ぎ込んだせいで僕自身が小さくなってしまったのかもしれない。

そんな思いも束の間、突然ガチャリと扉が開いて、家の中から玉置くんが顔を出した。僕はすぐさま玉置くんに背を向ける。もはや体裁の不自然さなどかまわず、僕はそのまま玉置くんに要件を告げた。

「服は用意できているかい」

「もちろん用意したけど……君、ひょっとして……」

「用意できているなら、その辺に置いてもらえれば、あとは僕の方で回収するから」

「待ってくれよ……君が着ている服って……」

「いいから早く置いてくれ」

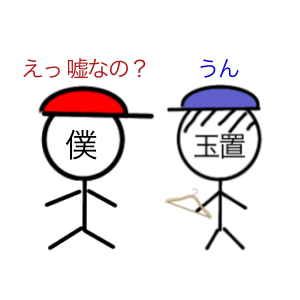

「もしかして、昨日と同じ服を着ているのかい?」

「……同じ服が二着あるんだ。そんなことより、洗ってくれた服をそこに置いてくれないか」

「同じ服でも、ほつれた場所まで同じってことはないだろ」

案の定、玉置くんは記憶していた。それも僕でさえ気づかなかった服の損傷を、寸分違わず記憶していた。やはりこれ以上の抵抗は無意味である。そして僕がなぜ昨日と同じ服を着ているのかを知れない限りは決して先には進めないという、熱気を帯びた玉置くんの視線を僕は背中に感じた。これで僕はお終いなんだ、そんなことを思うと、貧乏を隠していたことがどうにも馬鹿らしくなってきた。汗なのか涙なのかわからない、頬を伝って流れ落ちてくる塩辛い雫を、開いた口で受けながら、僕は思いのままを言葉に乗せて走らせた。

「うちは貧乏なんだ。服もいまの時期は二着しかない。みんな馬鹿にするだろう、何で二着しかないんだって。でも僕にはどうすることもできないんだ。玉置くんから服を返してもらわないと、大袈裟じゃなしに、一生この服を着続けなければならないかもしれない。洗ってくれた服は、その辺に放っておいてくれよ。あとで拾って帰るから」

「君は、俺の家を金持ちだと思うかい?」

なんだか久しぶりに聞いたような気がする玉置くんの声が、僕をさらに活気づけた。

「そりゃ、僕からしたらずっと金持ちだ」

「金持ちを、君はどう思う?」

「羨ましいと思うね、こんな惨めな思いをしなくて済むし」

「君が初めてなんだ、俺を金持ちだって馬鹿にしなかったのは……」

玉置くんの声が、少し遠くなったような気がした。僕がゆっくり振り向くと、玉置くんはその場にしゃがみ込んでうつむいていた。

「みんな、俺の家に来るとたくさんのオモチャを見て、金持ちだって冷やかすんだ。中には俺のことを無視して、勝手にボードゲームで遊びだす奴だっている……金持ちは良いよな、こんなに沢山遊ぶものがあって……別に、欲しくて買ってもらったものじゃない。爺ちゃんが勝手に買ってきたんだ。みんな最後には金持ち金持ちって、俺はすごく嫌な気持ちになる。そんな奴らと、俺はもう遊びたくないんだ……だから俺、友達がいないんだ、一緒にいて心の底から楽しめる友達が……誕生日にチャイルド・プレイを父ちゃんが観せてくれたとき、映画って良いなって思ったんだ。映画は俺のことを、金持ちだって馬鹿にはしないから」

映画は、貧乏人を馬鹿にすることもない。映画は常に中立的である。映画は観ている者を突き放すこともないが、手を差し伸べることもない。ただ、そこにあるだけだ。にもかかわらず、時おり映画に救われる者がいる。往々にしてそれはある運命的な作品と出会えた場合に起こる。僕にとってはターミネーター2であり、玉置くんにとってはチャイルド・プレイだった。生まれた環境は違えど、僕も玉置くんと同じ経験をしたことのある身として、それまで彼に抱いていた嫌悪感が、少しずつ薄れていくような気がした。

「君も一緒に、また映画を観ないかい? 俺は君と一緒がいいんだ」

力強い声とともに顔を上げた玉置くんの眼差しは、真っ直ぐ僕をとらえていた。僕は太陽に熱せられた空気を胸一杯に吸い込みながら、先ほどから開けっぱなしになった玄関扉、上り框に置いてある透明な袋、その中に入っている丁寧に畳まれた僕の服を見た。

「ずいぶん汗をかいてしまったから、一旦あの服に着替えてもいいかな」

「もちろん、中に入って着替えなよ」

すぐさま立ち上がった玉置くんが僕を家の中へ招き入れてくれる。袋から取り出した服は洗い立ての良い匂いがした。やはりプロが洗うと全然違う。玉置くんがよく言う、君の服はいつも汚れているね、という意味が初めてわかった。プロの仕上げを見てしまうと、もう以前には戻れないほど、綺麗に仕上がっていた。

「凄いだろ? 父ちゃんならどんな汚れも落とせるんだ」

「これなら店も繁盛するだろうね」

「そうだ」と玉置くんの声音がわずかに低くなって「君に謝らなきゃならないことがあって、実は新しい爺ちゃんの家、あれは嘘なんだ」

「嘘?」

「君が僕を金持ちだって馬鹿にするやつなのか試してみたかったんだ」

「危うく馬鹿にするところだったよ」

「俺の家はここだけ。店がある建物は借りてる所だし、作業場はうちのものだけど、クリーニングするための場所だから住めたものじゃない」

「じゃあ何で玉置くんはあの日、あそこにいたんだい?」

「なんでだっけな、たぶん、暇だったからぶらぶらしてただけじゃない?」

なるほど、あの出会いは単なる暇人同士の出会いに過ぎなかったのか。お互いがお互いの間合いで無意味な探りを入れていただけだったらしい。急に僕はおかしくなって、笑った。ずいぶんくだらない事に時間と労力を割いてしまった。

「着替えも終わったし、それじゃあ早速、映画でも観るとするか」

「おおー良いね! 早く観よう! 父ちゃんがチャイルド・プレイ2を借りてきてくれたから、一緒に観よう!」

玉置くんは靴を脱ぎ捨てると勢いよく階段を駆け上がろうとした。すると何かに気づいて、玉置くんが僕の手元に視線を落とした。

「さっきまで着ていたこの服も洗っておこうか?」

「そりゃありがたいけど」

「そうか、でも洗っちゃうと明日も同じ服を着なくちゃいけないのか」

「大丈夫、夏は洗濯物がすぐに乾くから、帰ってすぐに干せば何も問題ない」

初めて友達になった人が好きだった映画が

チャイルド・プレイでした

初めて友達になった人が好きだった映画が

チャイルド・プレイでした